氢气入食:多国认证的“健康加法”背后有何科学密码?

2021年,日本厚生劳动省正式将氢气列入《食品添加剂清单》;2023年,欧盟EFSA和美国FDA相继通过氢气作为食品添加剂的GRAS(公认安全)认证。这个曾被贴上“未来能源”标签的气体,正以“食品级氢气”的身份走进大众生活——从富氢水、氢气泡泡酒到氢化食用油,一场关于“吃进去的抗氧化剂”的变革悄然开启。

早在1975年,美国海军医学研究所就发现,深海潜水员呼吸高压氢气可预防减压病,且未发现毒性反应。现代毒理学研究证实:

代谢无忧:氢气不与人体内蛋白质、核酸结合,99%通过呼吸排出,1%经肠道菌群代谢为水。

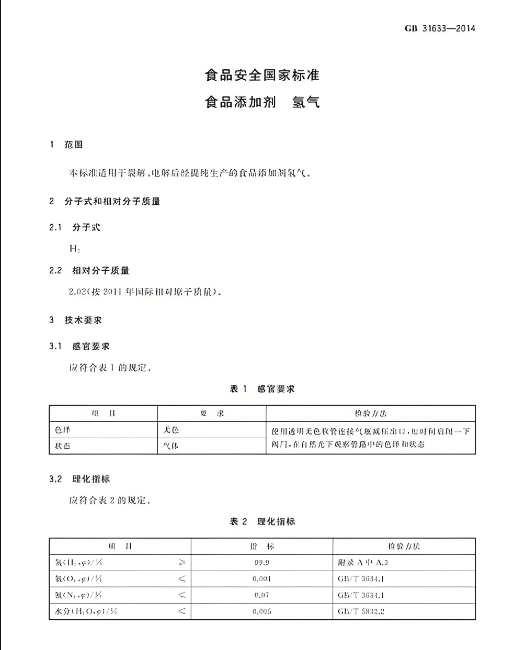

剂量安全:各国规定食品中氢气添加量≤1.6ppm(日本)、≤2.4ppm(欧盟),远低于可燃浓度(4%)。

氢气在食品领域的核心价值并非营养补充,而是作为“抗氧化保鲜剂”和“物理膨松剂”:

保鲜革命:注入氢气的包装可抑制果蔬氧化酶活性,草莓保鲜期延长3天,三文鱼脂质氧化率降低40%。

健康升级:富氢水中的氢分子可中和食物加工产生的丙烯酰胺等有害自由基,减少“美味代价”。

对比苯甲酸钠等化学防腐剂,氢气具备独特优势:

| 对比项 | 氢气添加剂 | 化学防腐剂 |

|---|---|---|

| 代谢途径 | 物理挥发 | 肝肾分解 |

| 残留风险 | 接近零 | 可能累积 |

| 适用场景 | 生鲜/饮品 | 高糖高盐食品 |

富氢水:日本便利店常年畅销,中国品牌采用固态氢缓释技术,实现瓶装水含氢量≥1.2ppm。

氢气泡酒:英国BrewDog推出含氢精酿啤酒,利用氢气泡提升口感绵密度,同时降低宿醉风险。

氢气替代部分碳酸氢钠作为膨松剂,可使蛋糕孔隙率提升15%,且无钠离子残留,更适合高血压人群。

预制菜包装内注入氢氮混合气体(H₂:N ₂=2:98),在抑制微生物的同时保留菜品色泽,还原度提升60%。

合法氢气食品需明确标注:

添加类型:如“食品添加剂(氢气)”

功能类别:抗氧化剂/包装气体

使用标准:符合GB 2760(中国)或对应国家法规

部分产品宣称“富氢”却无有效技术支撑:

检测妙招:购买氢水时观察瓶口密封性,旋开瓶盖应有轻微“嘶”声;使用氢浓度检测笔,读数≥0.8ppm方为有效。

尽管研究显示氢气具有抗氧化潜力,但:

非治病神物:不能替代药物治疗糖尿病、癌症等疾病

存在个体差异:肠道菌群多样性影响氢气利用率

日本:推进氢气在婴幼儿辅食中的应用研究

欧盟:探索氢气与益生菌协同作用的发酵乳制品

中国:2025年拟建成超100条食品级氢气生产线,重点开发高原特需氢能食品

优选场景:熬夜加班可选富氢功能饮料,健身人群适合氢气泡泡水

食用时机:含氢食品建议开封后30分钟内食用,避免氢气挥发失效

特殊人群:胃肠术后患者慎用氢气泡类食品,防止胀气

氢气成为食品添加剂,标志着人类对“吃”的探索进入分子调控时代。但消费者需牢记:再前沿的科技也需遵循“剂量决定效果,均衡才是王道”的饮食法则。当我们在超市拿起一瓶富氢水时,不仅是选择一种产品,更是用科学认知参与一场食品工业的静默革命。